JEAN-JACQUES GONZALES

l'amnésie des derniers jours

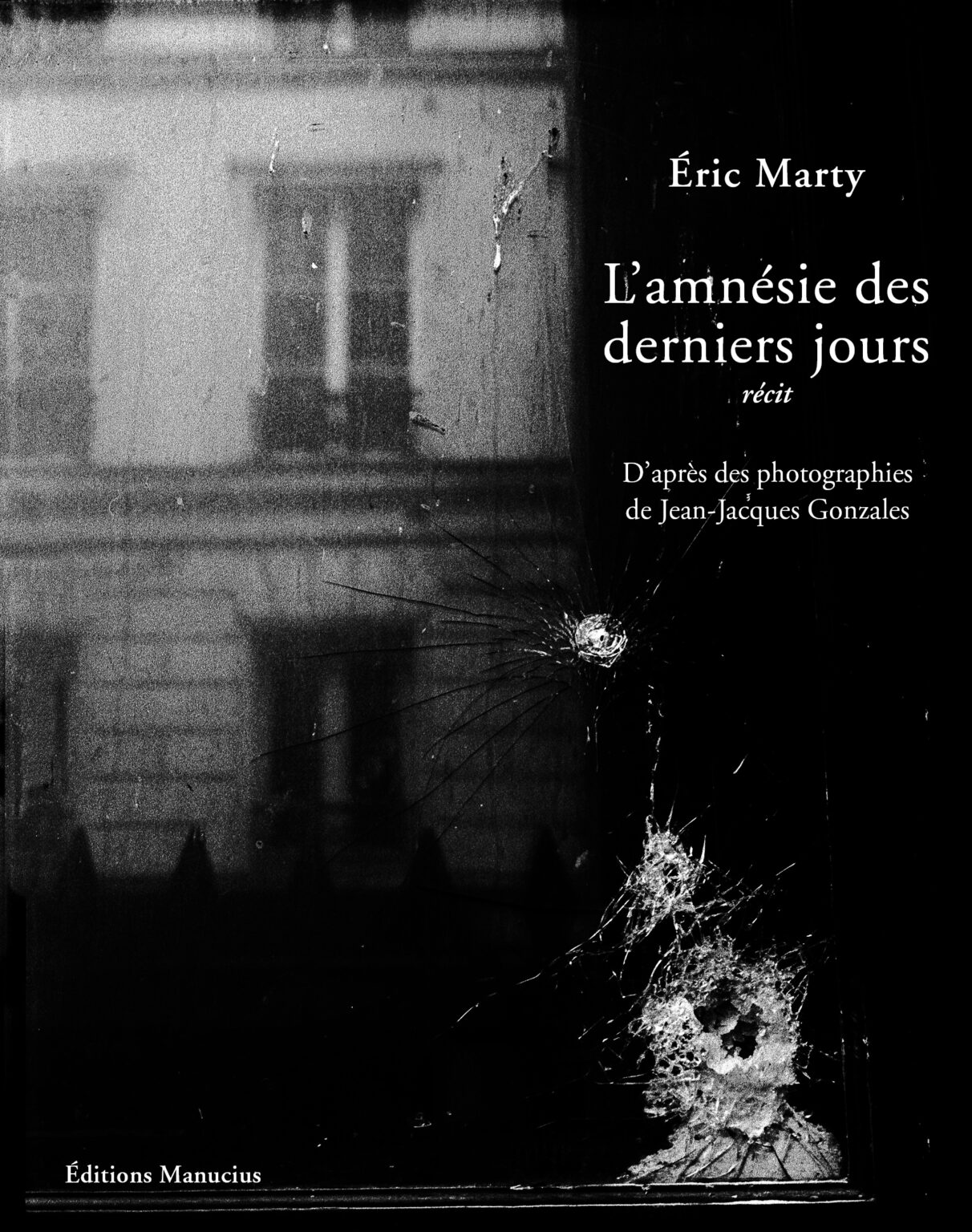

L’amnésie des derniers jours n’est pas tout à fait un récit ordinaire. C’est ce que Éric Marty appelle une photofiction. Non pas un récit illustré par les très belles photographies de Jean-Jacques Gonzales qui ponctuent chaque chapitre, mais un récit qu’on pourrait dire animé par ces images. Un homme, qui dans la vie est un jeune acteur genevois, se retrouve mystérieusement dans une villa près de Rome. À la suite, semble-t-il, d’un accident de voiture, il a perdu la mémoire immédiate des jours qui viennent de s’écouler. Légèrement blessé aux yeux, il est momentanément privé du sens de la vue. La photographie alors se révèle comme cet espace ambigu où le regard cherche sans cesse le monde réel qui semble y être représenté et où il découvre dans ce qui se donne comme visible, le semblant dont toute vie est faite. L’Amnésie des derniers jours est, après L’Invasion du désert, la seconde collaboration entre Éric Marty et Jean-Jacques Gonzales.

E. Marty, L'amnésie des derniers jours, Manucius, 2024

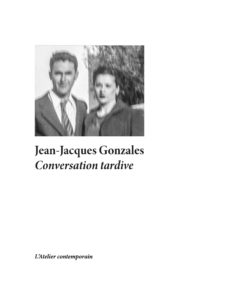

conversation tardive

Conversation tardive, toujours tardive, toujours repoussée vers la fin d’un temps qui n’arrive pas. Ce livre témoigne de ce temps qui ne finit pas, et dont seule la photographie est capable d’en saisir l'éclat : « La photographie, est-il écrit en fin d’ouvrage, s’effaçait devant l’opacité du temps, devant l’énigme. Ce qui me troublait, c’était autant la disparition que l’apparition. Je croyais que c’était l’énigme de la photographie, c’était l’énigme de la vie . »

J.-J., Gonzales, Conversation tardive, L'Atelier contemporain, 2022

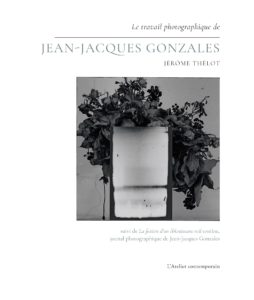

le travail photographique de jean-jacques gonzales

JEAN-JACQUES GONZALES se déclare photographe à la manière des Primitifs pour qui le recueil et la conservation d’une image du monde constituait la merveille. Retrouver cette émotion originaire en contrecarrant l’effacement progressif des traces du médium dans son « perfectionnement » sans fin, et de sa solidarité ontologique avec le monde abolie aujourd’hui par l’instantané numérique. S’impose alors une tâche pour la photo-graphie : celle d’être une « graphie » au sens non pas d’une écriture déployée par un « vouloir-dire » de l’artiste ou par l’affirmation des puissances de la technique, mais en son sens premier de recueil d’une griffure, d’une trace, d’une marque, d’une impression sensible reçue du motif, pour libérer les puissances qui s’y réservent. Lutter contre le premier rendu, le déporter hors de son évidence native par le travail patient de l’atelier, le dé-faire, le désécrire selon les termes de Jérôme Thélot, dans l’essai qui ouvre cette monographie, est le travail auquel s’astreint Jean-Jacques Gonzales : «C’est un travail du négatif qui vient à perturber, à désécrire les constructions optiques de l’appareil pour ouvrir l’image finale à la réalité du motif et à sa présence même.» Une poésie de la présence, dans laquelle toute réalité profonde s’offre et se dérobe à la fois, proche et lointaine, évidente et retirée, et qui ne peut être ralliée qu’au prix d’un effort radical contre toute rhétorique de l’image.

J. Thélot, Le travail photographique de J.-J. Gonzales suivi de La fiction d'un éblouissant rail continu, journal photographique de J.-J. Gonzales, L'Atelier contemporain, 2020

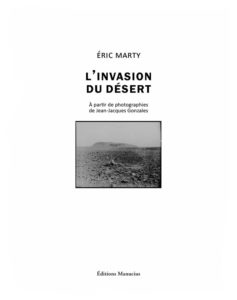

l'invasion du désert

De la vue que nous avons devant nous, il y a aussi une reproduction photographique dans la maison de Lara, placée dans un vaste carton à dessin qui en contient bien d’autres. C’est un assez grand format. Elle montre exactement ce que nous voyons à cette heure. La même immobilité sombre et le même éblouissement mat de la lumière. Mais sur la photo, les crevasses qui sont face à nous font penser à des tombes, de grandes tombes creusées dans le sol dans l’attente d’un mort, d’un cercueil, d’une momie peut- être, prête à être ensevelie, ou pour les plus profondes, d’immenses tombeaux de marbre ou de pierre. On imagine immédiatement le dispositif royal d’un temps très ancien. Ou bien alors, tout à l’inverse, les fosses communes faites pour des pouilleux, des indigents, ou même des troupeaux entiers d’animaux morts et porteurs de bacilles dangereux, peste, fièvres mortelles, contagions dangereuses pour l’homme.

E. Marty, L'invasion du désert, Manucius, 2017